太陽めがねではキッズめがねにも力を入れています。

特に当店では、

一口にキッズめがねといっても

幼児から小学生までめがねのサイズはいっぱいあります。

お子様のサイズに合っためがねを提供します。

治療用のキッズめがねでは諸条件に合致する場合、

作成費用として最大40,492円の助成金を受けられる場合があります。(令和6年4月改定)

(キッズめがねがこの金額以上になることはまずありません。)

お子様のめがねについてアドバイスし、ご提案させていただいております。

気付くのは、早ければ早い方がいいです

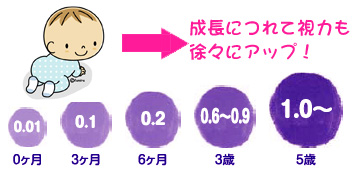

こどもの視力は、身体の成長とともに少しずつ発達するといわれており、8歳頃までに大人と同じくらいまでに発達します。

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明暗がわかる程度ですが、生後6ヵ月を過ぎると外界のものが一応見えるようになります。

そして、身体の成長とともに視力も徐々に発達していき、6歳~9歳ぐらいになると大人と同じくらいの視力になります。

現在、3歳児検診で視力検査などの項目が含まれています。

視力がうまく発達しない場合にはそれなりの理由があります。

原因を早めに見つけだし対処することが目の機能の発達に大切です。

私たちは、ものを目で見ていると思いがちです。

実は、目で見た情報が、脳で認識されて、はじめてものが見えています。

情報を最初にとらえるのが、目。

つまり、情報の入り口となる目で、正しくものをとらえるということは、脳の発達にも大きく影響してくるといえるのです。

そこで大切なのが、親御さんがお子様の視力に敏感になることです。

ほとんどのお子さんが、「見えにくい」など、自分で視力の異常を教えてくれることはありません。

そのため、身近にいる大人が、注意して視力の変化に気づいてあげなくてはならないのです。

もちろん、学習する姿勢やゲーム・読書を楽しむときの環境にも考慮し、お子様とともに、目の大切さを考えることも必要なことです。

三歳児検診はもちろん、幼稚園や保育園では、学校保健安全法により毎年の健康診断に「視力及び聴力」という検査の項目があり、健康診断を行わなければならないとする、記載があります。

視力障害は、早期に治療することで改善につながる場合もあります。

少しでも気になることがあれば、早めに眼科で受診してお子様の視力を守ってあげるようにしましょう。

視力は生まれたばかりの頃は、0.01くらいしかありませんが、その後3~5歳までに「くっきり見る」ということによって発達すると言われています。

そしてこのあいだに、目で見たものを悩んで認識できるようになります。

もし、遠視や乱視などではっきりものを見れないと、色を見分けたり、両目できちんとものを見ることができず視力が発達しません。

このため、メガネをかけて矯正することが必要です。

お子様はめがねをかけることを嫌がることもありますが、お子様にとってのメガネはファッションではなく、視力の発達に関わる問題を解決するための大切な道具なのです。

目に入った光は角膜から水晶体を通り、目の奥にある網膜に焦点が合うしくみになっています。

網膜で受けた光は、ここで電気の信号に変わり、視神経を通って脳に伝えられ、ものを認識することができます。

近くはよく見えるが遠くがよくみえない『目』をいいます。

網膜上の正しい位置ではなく、もっと手前に焦点を結んでしまう状態です。

ものを見るときに調整が必要な『目』のことをいいます。

遠視の原因のほとんどは目の成長不足といわれており、成長するにつれて改善されることが多いのも特徴的です。

しかし、ぼんやりした像をみていることになり、そのままにしておくと結果として視力の発達に影響を及ぼし、弱視や斜視につながることもあります。

一つの点で焦点がむすばれなくても、ものが広がって見える『目』のことをいいます。

角膜や水晶体がラグビーボールのように歪むことによって、光の屈折がずれて焦点が合わなくなります。

片方の目の視線が正しい方向に向いていない『目』のことをいいます。

片方の目は視線が正しく目標とする方向に向いているが、もう片方の目が内側や外側、あるいは上や下に向いている状態のことをいいます。

メガネで矯正しても視力が出ない『目』のことをいいます。

裸眼視力がたとえ0.1であってもメガネ矯正して1.0以上視力が出れば弱視とはいいません。

こどもの視力は毎日目を使ってものを見ることで発達していきます。

しかし、発達の途中で目の病気などでものがみえにくい時期があると、視力の発達が遅れてしまうことがあります。この状態のことを弱視といいます。

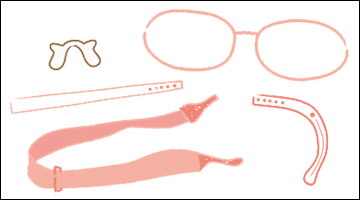

メガネに慣れていないお子様でも、嫌がらずに掛けられるよう、軽いメガネがおすすめです。

また、活発なお子様はメガネをぶつけたりして曲げてしまうことがしばしばあります。

このため、壊れにくいもの、修正のできるメガネがおすすめです。

メガネの一部だけが破損した場合、

全体を交換するのではなく、部品単位での交換ができれば経済的な負担が少ないです。

フレームを選ぶ際には、各部分が交換できるパーツを取り揃えてあるかどうかの確認も必要です。

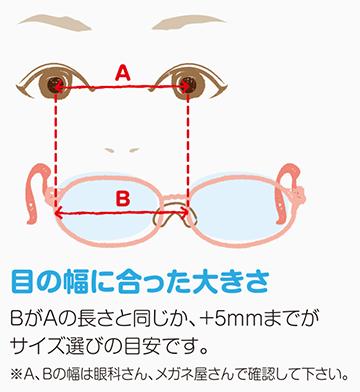

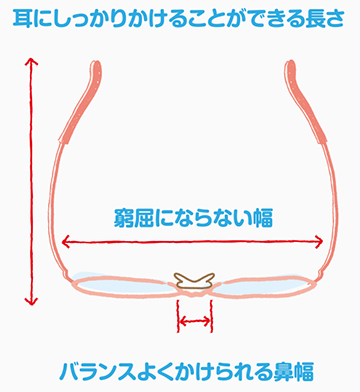

気に入ったデザインのメガネを見つけても、それがお子様の顔にぴったり合う大きさでなければ、快適に装用することができません。

また、お子様は動き回ることが多いため、メガネがズレることが多いです。

メガネがズレるとレンズの中心から視線がはずれ、正確な矯正ができなくなってしまいます。

サイズと掛け心地は、お子様のメガネ選びにおいて、大変重要です。

まずは、お顔に合うサイズのズレにくいメガネを選び、それからデザインを選んでいくほうがよいでしょう。

太陽めがねでは、お子様の顔に合ったサイズのめがねをばっちり合わせます。

また、すでに使用しているめがねで少しでも違和感や不具合を感じたら、すぐに太陽めがねにお問い合わせください。

違和感や不具合の原因を解明して、解決策をご提示します!

健康保険からの助成金についての申請先は、加入されている保険により異なります。

必要書類を添えて、申請を行います。

※加えて、「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。

※自治体ごとに異なる、公費による助成に該当する方は①「医師の証明書」②「領収書」のコピーが必要になります。

眼科にて診断を受け、

以上が、補助金の受け取りの流れとなります。