太陽めがねの補聴器Q&A 第3弾です。これまでのはコチラです。

さて、どなたでも、40歳を過ぎるあたりから徐々に、聴力が低下しはじめると言われています。

では、自分の聴力や聞こえってどの程度なのでしょうか?

聴力の低下はなかなか自分では気が付きにくいものです。このコーナーでは、質問に答えていくだけで、簡単に自分の聞こえについてチェックすることができます。普段、自分の聴力や聞こえについて知る機会は少ないのではないでしょうか。ご家族と一緒にぜひ一度聞こえのチェックをしてみてください。

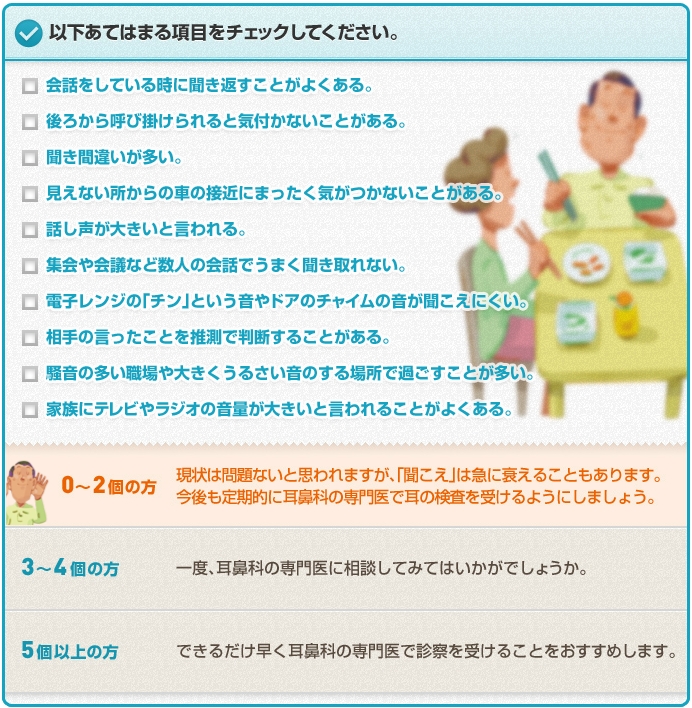

以下のチェックシートでも簡単に聞こえの状態をチェックすることができます。(日本補聴器工業会のニュースレターより)

あてはまる項目をチェックしてください。あてはまる項目の合計が目安になります。

それでは、各チェック項目について解説します。まず、どうしてそういう現象が起こるのかを正しく理解することが大切です。

加齢に伴う難聴は、高い音から次第に聞き取りが難しくなります。

日本語は、比較的「子音(高い音)」+「母音(低い音)」で構成されていることが多いため、例えば”竹下さん(Ta-Ke-Shi-Ta-Sa-n)”という言葉が、

子音(T,K,Sh,T,S)が聞こえなくなり、”あえいああん(a-e-i-a-a-n)”という風に聞こえてしまうのです。

このような症状から、聞き返すことが多くなることがあります。

一対一で話している場合は、相手の表情などから話しかけられている内容の判断も可能であるのに対し、後ろからの呼びかけには対応出来ない場合があります。

本来、健聴者が聞き取る言葉に対して、聴力が低下した場合は、個々に聞こえにくい周波数(音の高低)があるために違う音に聞こえ、結果的に、言葉の聞き違いが起こりやすくなります。

「聞こえ」の力が弱ってくると、音の方向感・音を捉える距離感が弱くなります。そのため車が身近に接近するまで、音を捉えることが出来ず、車の接近に気がつかない場合があります。

人間は常に自分の声を聞いて、声の大きさを調節しています。声が大きいということは、聴力が低下し、自分の声の大きさを把握できなくなっている場合があります。

数人以上の会議などでは、どうしても相手との距離が離れるため、人の声は小さくなり、「聞こえ」が低下してくると聞こえにくくなります。また、周波数分解能や時間分解能が劣化してくると、数人の方が同時に話し出すと、聞きたい人が何と言っているのかも分かりづらくなります。

加齢性の難聴は高い音から徐々に聞こえにくくなっていきます。電子レンジの「チン」という音やドアのチャイム音は比較的高い周波数の音になります。これらの音が聞こえにくいということは、加齢性の難聴が進んでいるのかもしれません。

「聞こえ」が悪くなると、「何度も聞き返すのは申し訳ない」「聞き返すのは面倒」などの理由で相手の言ったことを推測で判断してしまうことがあります。

高い音から次第に聞き取りが難しくなり、聞こえる部分の音から推測して言葉を判断してしまうことが多々あります。

例えば「竹下さん(Ta-Ke-Shi-Ta-Sa-n)」という呼びかけが、母音の強調によって「あえいああん(a-e-i-a-a-n)」と聞こえます。そこから聞こえた音のイメージから推測して「あれはいかん」?と判断してしまうことがありえます。

このような状態が続くと、相手に何度も聞き返すことができなくなり、勝手に類推して

“竹下さん”→・・・・→”あれはいかん”

という間違えた解釈をしてしまう機会も多く、会話が成り立たなくなってしまうため、周りとのコミュニケーションを取れなくなり、本人は孤立してしまうケースが目立ちます。

また同様に、会話の相手に早口で話される場合も、スピードについていけずに聞き取りが難しくなり、推測で言葉を判断してしまうことがあります。

騒音の多いところやうるさい環境に長く居ることは、それだけで難聴になりやすい状態にあると言っても過言ではありません。携帯型音楽プレーヤーなどもなるべく音量は控えめにして聞き、長時間の連続使用も避けましょう。耳を休ませることも大切です。

聴力が低下している人がテレビを見る場合、少しでも聴き取りやすいようについつい音量を上げるため、どうしても音が大きくなってしまいます。

そのため、一緒にテレビを見ている人にとっては、うるさいと感じる音量になっていることが多いようです。

年配の方にはテレビが非常に大事という声を店頭でもよく聞きます。最近の補聴器はテレビの音を「テレビのスピーカーから出た音→補聴器が音を拾って処理→耳に届ける」というのではなく、「テレビからの音を無線で飛ばす→その電波を補聴器が処理→耳に届ける」というように、音のデータを直接補聴器に送ることが出来、非常にクリアにしっかりと聞くことが出来るモデルもあります。

聞こえのチェックはあくまでも目安ですが、日頃から聴力チェックを行い、聴力の低下が疑われたり、気になることがあった場合には、すぐに耳鼻科の専門医に相談されることをおすすめします。また、本人の自覚と周りの家族の感じ方が違う場合も多くあります。「聞こえ」の問題を家族全員で共有する意味からも、本人と家族が一緒にチェックするのがいいでしょう。

もちろん、太陽めがね店頭でもご相談をお受けしていますのでお気軽にご相談お待ちしておりますm(__)m